Sérgio Santos

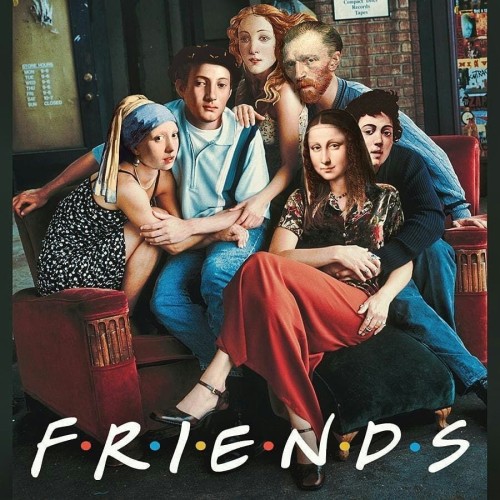

Crédito da imagem: Alper Dostal, da série “Hot Art Exhibition – Guernica”. https://goo.gl/GJJhqb

O título deste post é inspirado na peça de Luigi Pirandello (1867-1936), Seis personagens à procura de um autor, encenada pela primeira vez na Itália em 1921. A peça conta a história de uma família que invade um ensaio exigindo que seu diretor os coloque em cena, pois não aceitavam que as histórias de suas vidas fossem representadas por meros atores. O que Pirandello buscava era confrontar, de forma metalinguística, vida e arte, realidade e ficção, tensionando o próprio fazer teatral.

Quase cem anos depois, são os autores que estão à procura de textos na internet, nos programas de rádio e em sessões do Congresso Nacional realizando uma apropriação para a literatura.

É assim que o poeta norte-americano Kenneth Goldsmith pensa a literatura hoje. Para ele, a “criação” artística é um gesto de apropriação de textos. Enquanto Pirandello tentava confrontar arte e vida usando do próprio artifício da ficção, artistas “não criativos” buscam confrontar a ideia de originalidade literária sob a justificativa de que o mundo já tem obras demais e que, portanto, cabe aos autores manejar o que já existe. Foi isso o que Goldsmith fez quando transcreveu toda a edição do jornal The New York Times do dia 1º. de setembro de 2000 e o transformou em seu livro não criativo, Day.

Mas será que ainda seria possível chamar essas obras de literárias?

Sessão (2017) de Roy David Frankel consiste na transcrição da sessão da Câmara dos Deputados que afastou a presidente Dilma Rousseff em 16 de abril de 2016. As falas foram colhidas das reproduções taquigráficas disponibilizadas na internet e estão dispostas na obra em um formato que lembra um poema. Vejamos um trecho:

A transcrição não traz o nome do deputado que a pronunciou, e há no trecho acima uma forte intervenção de Frankel, “quebrando” a fala e realçando em destaque as palavras “Brasil” e “brasileiros”. Re-apropriada, re-contextualizada, a fala ganha outros significados.

Trânsito (2016) é um pequeno livrinho que consiste em uma experiência não criativa. Tomando por base outra produção de Kenneth Goldsmith, Traffic, na qual aparecem transcritas as 24 horas de boletins de trânsito transmitidos por uma rádio de Nova Iorque, Leonardo Gandolfi e Marília Garcia, apropriam-se do procedimento de Goldsmith para escrever Trânsito. O empreendimento é chamado pelos próprios autores de “dublagem”, pois na versão brasileira, aparecem transcritas de uma rádio da cidade de São Paulo três horas de boletins de trânsito: “16:35 E a Bandeirantes, como é que está? Quarenta minutos para subir a Bandeirantes. Imigrantes é um calvário, é o Clayton quem diz. Valeu, Clayton, muito obrigado, meu querido”.

Ler um texto como esse pode ser uma experiência de leitura entediante. E Goldsmith afirma que não está nem aí para isso. Segundo o autor, as obras não criativas não devem ser lidas, pois justificam sua existência conceitualmente: são obras conceituais para as quais importa muito mais o gesto de apropriação, de re-contextualização, as intervenções feitas sobre outro texto. Aliás, o próprio Goldsmith, em uma de suas falas, diz que “a melhor forma de se lidar com textos desconcertantes não é perguntar o que são, mas o que não são”.

Quem sabe a pergunta pelo avesso, o que não são obras como Trânsito ou Sessão, não nos indica alguma possibilidade de pensar os “frutos estranhos” do presente?