Luciene Azevedo

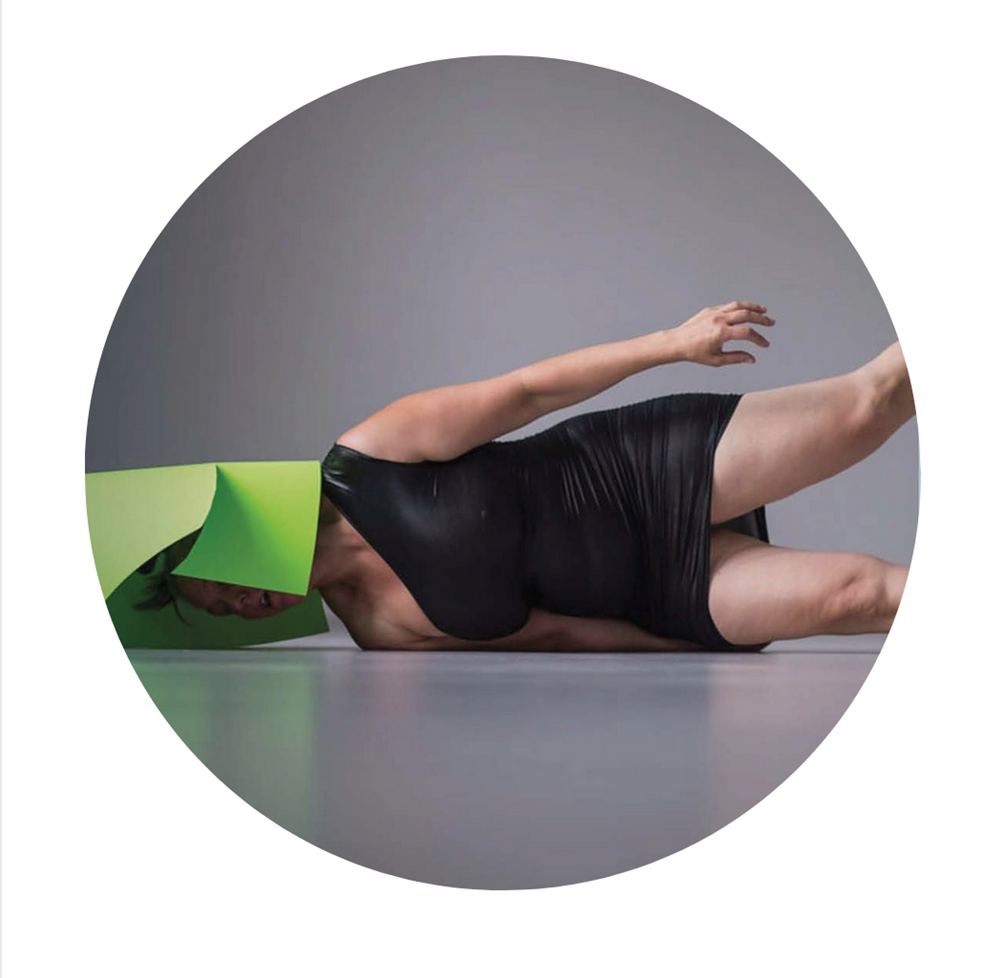

Créditos da imagem: Lo bil, Flow, 2016.

Basta dar um passeio pelas mesas de exposição das livrarias para nos darmos conta da invasão das narrativas em primeira pessoa na produção editorial recente. Seja reivindicando uma voz coletiva que fala em primeira pessoa em nome de outros e outras ou escarafunchando uma memória pessoal que resgata fatos do passado e põe à prova o sujeito que se revela na narrativa, a primeira pessoa invade a ficção e a desloca.

É instigante e renovador que esse deslocamento na direção da não ficção imponha um problema para pensar a associação comum da literatura com a ficção. Mas quando percebemos que essa recuperação do pronome “eu” também avança no espaço da teoria, da reflexão presente em textos que aliam o (auto)biográfico à matéria sobre a qual se debruça o sujeito que se intromete no texto, ocupando um lugar de destaque ao lado das especulações que lança sobre o objeto a que se dedica, tudo torna-se ainda mais interessante.

Como Beatriz Sarlo não deixou de perceber, é surpreendente como depois do recalque do sujeito subjacente a tendências estruturalistas e pós-estruturalistas que dominaram as ciências humanas no final do século XX, a primeira pessoa retome a primazia não apenas invadindo a produção chamada de literária, mas também outros campos de saber como a história, como nota Enzo Traverso ao mapear a incidência cada vez maior da primeira pessoa na produção historiográfica dos último anos: “O objetivo não era, portanto, questionar o princípio da objetividade, que permaneceu no cerne da disciplina, mas sim notar que a objetividade histórica exigia estudiosos maduros, conscientes do seu envolvimento pessoal, capazes de se verem no espelho em meio ao seu trabalho, alertas para o caráter ingênuo e ilusório do positivismo historiográfico.”

Esse gesto já aparece no cenário americano com o nome de autoteoria. O termo sugere que há uma guinada subjetiva presente na própria produção do conhecimento que envolve uma especulação sobre o sujeito que também é objeto de si mesmo, além do objeto que investiga.

Ao traçar uma genealogia desse campo de estudos, Laurie Fournier reconhece que os textos de feministas negras como Audre Lorde ou bell hooks, dentre outras, contribuíram para o pontapé inicial e consolidando o lema “todo pessoal é político”. Mais recentemente, textos como Argonautas de Maggie Nelson, que reconhece que retira o termo autoteoria de uma entrevista e do procedimento metodológico de Paul B. Preciado, ou as publicações de Chris Kraus têm sido tratados como formas exemplares de obras nas quais a primeira pessoa crítica não dissocia sua autobiografia, a contingência das pequenas experiências vividas no cotidiano, das discussões teóricas que empreende, muitas vezes na forma de comentários, digressões, especulações que se desviam da forma de conclusões bem acabadas, modificando, portanto, não só o conteúdo, mas também a forma de fazer e pensar a crítica, a teoria.

Me ocorre que o livro recém-publicado de Paloma Vidal, Não escrever [com Roland Barthes], que reúne uma série de palestras-performances da autora sobre a investigação que realizava sobre o projeto inacabado de Barthes para escrever um romance, pode funcionar como um exemplo brasileiro de autoteoria.

No entanto, pra mim, não importa a novidade da nomenclatura ou a existência de exemplos para ratificá-la, mas me interessa pensar a ativação de uma outra maneira de escrever e pensar a crítica e a teoria como uma mescla de interpretação, análise, posição crítica, experiência cotidiana e pessoal.

O que pensar desse retorno da primeira pessoa? Ao contrário da rejeição mais ranzinza que acusa um cenário de espetacularização e narcisismo generalizado, talvez essa guinada subjetiva na teoria signifique uma abertura para uma forma de pensar que “integra a própria prática de fazer teoria como forma de pensar”, como diz Mieke Bal, e dessa forma oferecer uma compreensão matizada, diversa, ambivalente do que significa falar em primeira pessoa hoje.