Ramon Amorim

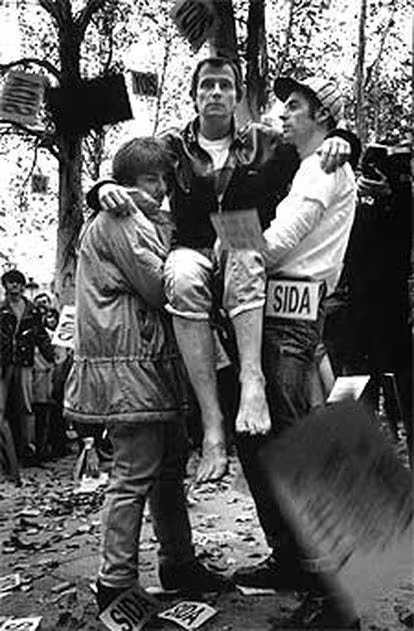

Créditos da imagem: Andrew McPhail, Face (Detail from Performance), 2010

Tem sido comum a produção de relatos biográficos, por homens que se declaram como gays ou bissexuais, em que a abordagem da temática do HIV e da aids ganha centralidade. No livro O corpo recusado, escrito por Luiz Cecilio, é possível depreender a existência de um percurso paralelo entre a vivência do narrador e a história da epidemia que emerge no início da década de 1980.

Chama a atenção a posição privilegiada do narrador diante da epidemia e dos acontecimentos que surgem a partir dela. Como médico sanitarista e homem que vai se descobrindo como gay de dentro de um casamento homossexual, ele vislumbra a crise de saúde pública oriunda da aids ao mesmo tempo em que consolida a consciência da sua orientação sexual e busca formas de assumir isso publicamente.

Para a narrativa, essa posição possibilita um olhar singular diante do que acontece. Como homem que mantém práticas sexuais com outro homem, o medo da infecção torna-se uma constante: “As minhas primeiras paixões masculinas foram atravessadas por grandes dramas. O contexto era o da explosão da epidemia de AIDS e de tudo o que ela trouxe de preconceito.”

Esse medo da infecção diante de um contexto em que não havia tratamento efetivo para lidar com o HIV fica delineado no texto. A presença do vírus e da aids é verificada, principalmente, pela recorrência de mortes de pessoas próximas ao narrador, sobretudo homens jovens que praticavam sexo com outros homens. Essas mortes estão relacionadas a doenças oportunistas, assim como a suicídios causados pela vergonha de ter seu diagnóstico tornado público em um momento em que a doença era associada aos homens gays.

Diante da morte de quatro homens com quem o narrador teve algum tipo de aproximação afetiva/sexual, ele se vê diante do que chama de um cerco que se fecha sobre ele, culminando com a confirmação da sua infecção. Daí vêm os medos: de morrer ainda jovem, de ter sua condição sorológica exposta, da incerteza da eficácia dos tratamentos, ainda em fase experimental, das mortes de pessoas próximas e tudo aquilo que foi observado diversas vezes, em distintos canais midiáticos, por exemplo, durante as duas últimas décadas do século passado, principalmente.

Acompanhamos, assim, durante a leitura, o percurso do narrador que, diferentemente de tantos outros, sobreviveu ao período mais brutal da epidemia e conseguiu acessar os tratamentos mais consolidados para lidar com o vírus, o que possibilita hoje manter relacionamentos sorodiferentes (ou sorodiscordantes) e permanecer indetectável. Pode, na condição de médico e de paciente, observar a consolidação de formas de profilaxia disponíveis no sistema de saúde e o arrefecimento de parte do estigma que acomete as pessoas que tornam pública sua condição sorológica.

Por último, e não menos importante, é preciso observar que o relato é feito por um homem que chegou à velhice, já que ser portador de HIV e alcançar a condição de idoso não era uma possibilidade no início da epidemia. Produções como essa tornam-se possíveis sobretudo pelo avanço biomédico e farmacológico relatado no livro e se tornam excepcionais, pois relatos de sujeitos nessa faixa etária convivendo com o vírus são produtos relativamente recentes e raros no campo da produção de representação da doença e do vírus.