Marília Costa

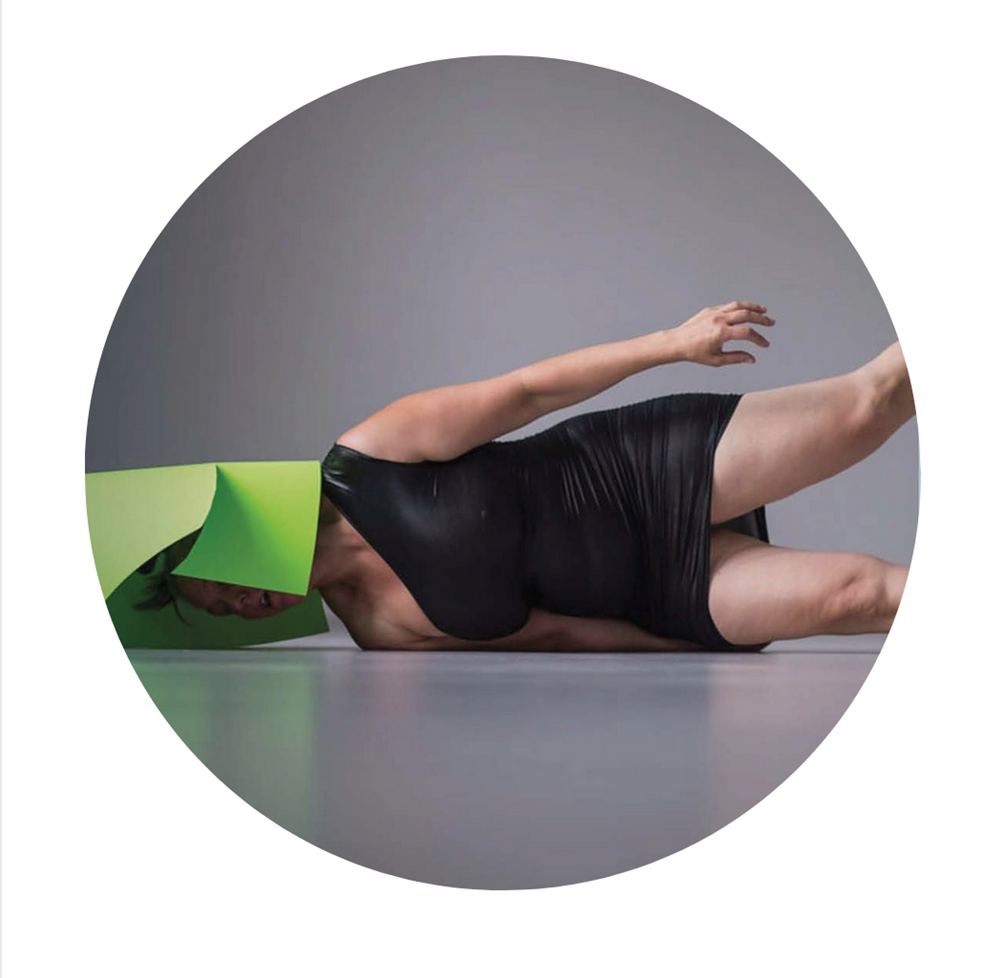

Créditos da imagem: Brecht, Antígona, 1948

Na minha pesquisa de doutorado, tenho me dedicado a estudar o teatro contemporâneo e suas relações com as escritas de si, especificamente, com a autoficção. Nesse percurso de pesquisa, o teatro clássico atua como um instrumento de orientação que fornece pistas para entender o funcionamento do teatro hoje.

O personagem e o ator são elementos importantes no teatro. Segundo Aristóteles, a tragédia tem sua origem nas festas dionisíacas, em que os devotos do Deus do vinho vestiam-se de sátiros, usavam máscaras, bebiam e dançavam até desfalecer. Nesse ritual, ultrapassavam o “métron” e tornavam-se “hypocrités”, ou seja, um ator. No teatro grego, o uso da máscara continuou, mas não mais como elo entre o humano e o divino, mas como forma de definir o personagem e seu caráter, indicando para o público o tipo interpretado pelo ator. Assim, a máscara servia tanto como elo com o divino como para transformar o ator em personagem.

Nesse contexto, o personagem teatral não se refere a um indivíduo, pois a máscara afasta o público da realidade factual e o direciona para o mito, impossibilitando o personagem de ser apontado como um sujeito específico, transformando-o em um ser ficcional que reflete um universo mítico. Na Poética, o filósofo grego estabelece como objetivo principal da mímesis a fábula, a estrutura narrativa que o autor vai utilizar, principalmente, valorizando a ordem causal dos acontecimentos, que deve respeitar os princípios da necessidade e da verossimilhança.

Na contemporaneidade, nos deparamos com práticas teatrais que ultrapassam o conceito clássico de personagem e colocam em xeque a definição, em que o ator entra em cena sem recorrer à “máscara”, sem representar um outro. Ao longo da história diversos artistas e teóricos (Meyerhold, Brecht, Grotowski) reformulam a concepção de personagem sem, no entanto, romper totalmente com ela, já que mantêm a ideia principal de que o ator representa ações que não dizem respeito a si mesmo, mas a um outro, sua máscara, sua persona encarnada no palco.

No entanto, desde a década de 60, propostas como Living Theatre e Open Theatre apostam na sobreposição cada vez maior entre ator e personagem. Podemos considerar que o projeto conhecido como Biodrama, idealizado pela argentina Vivi Tellas, é herdeiro dessas possibilidades, já que a dramaturga trabalha sobre elementos do real que são desdobrados no palco, cenas que envolvem personagens que não são atores, montadas a partir de suas experiências biográficas para tensionar realidade e ficção.

Muitos teóricos têm refletido a dimensão ficcional do teatro partindo de experimentos com as formas do teatro documental ou teatro do real. Óscar Cornago reconhece na ambiguidade entre o real e o ficcional o maior elemento do biodrama, que ocorre a partir polarização entre representação e não representação.

De acordo com Josette Féral, a simbologia teatral, ou seja, o pacto cênico, os rituais do teatro, fazem com que o público oriente o olhar para aquilo que é criado em cena e para aquilo que é referencial. Ela afirma: “A teatralidade vem da divisão entre o espaço cotidiano e o espaço da cena. Dentro do espaço cênico também tem uma divisão, sobre o que é real material e o que é criado na cena. E o olhar do espectador sempre faz ida e volta – como uma agulha – entre o real e a ficção. (…) A experiência teatral é você ver no ator tanto a experiência do real quanto a da criação, ao mesmo tempo”.

Nesse sentido, Renato Cohen traça uma distinção entre o eu-ritual e o eu mesmo do ator. Para o teórico, no palco, ao realizar as ações, mesmo o ator reivindicando para si o seu próprio nome, seus dados biográficos, ele utiliza uma “máscara ritual” que o difere da pessoa civil, não sendo possível dizer que ele interpreta a si mesmo: “à medida que o ator entra no “espaço tempo cênico” ele passa a “significar” (virar um signo) e com isso “representar” (é o próprio conceito de signo, algo que representa outra coisa) alguma coisa, podendo ser isto algo concreto – o qual tem-se nomeado “personagem””.

Os biodramas são interessantes para pensar a questão do enquadramento teatral. Pode o ator atuar em cena sem ser um personagem? O enquadramento cênico é suficiente para transformar sua presença em um “personagem de si mesmo”?